- PostgreSQL. Материалы

Mar 3, 2024

-

4 мин. чтения

-

Сборник_тематических_материалов

Разработка_ПО

Базы_данных

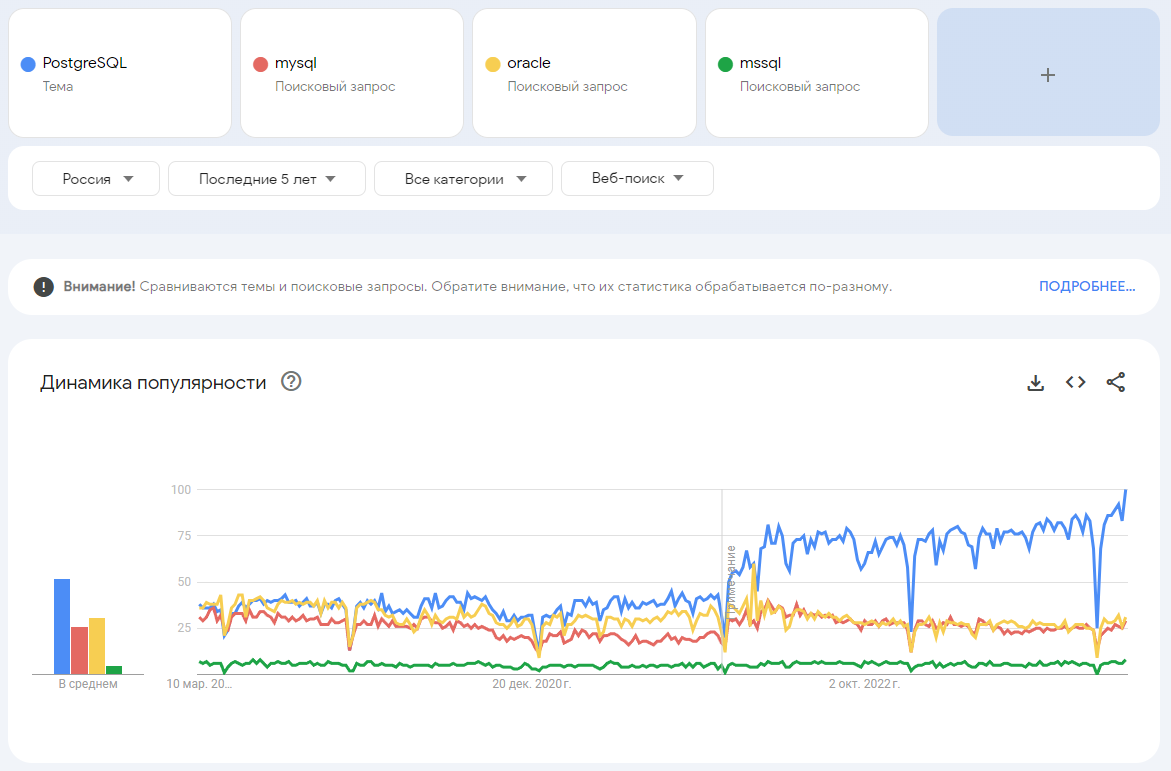

В последние года популярность PostgreSQL в России стремительно растёт.

Благодаря её широким возможностям, её используют как универсальную рабочую лошадку в небольших компаниях. А энтерпрайзы и бигтехи ценят её за большое локальное комьюнити, в котором сохранились эксперты и даже контрибьюторы проекта.

Благодаря её широким возможностям, её используют как универсальную рабочую лошадку в небольших компаниях. А энтерпрайзы и бигтехи ценят её за большое локальное комьюнити, в котором сохранились эксперты и даже контрибьюторы проекта. - Первый год в Ozon Tech

Dec 11, 2023

-

8 мин. чтения

-

Личное

Разработка_ПО

Ozon

Дисклеймер

Я долго думал, что написать в этом параграфе, чтобы мой пост был правильно воспринят читателями, в том числе другими сотрудниками компании, и чтобы при этом не делать много словесных реверансов в разные стороны. «Это рассказ про «мой» Ozon Tech после первого года работы» – это всё, что я хочу сказать, предвосхищая возможные комментарии.

Этот пост – попытка разобраться мне самому в важном вопросе: правильно ли я поступил, что год назад ушёл из регионального ecom-a и устроился в российский бигтех, где занимаюсь развитием корзины покупателя маркетплейса. Я не собираюсь тут никому ничего доказывать про компанию и акцентировать внимание на всех рабочих моментах. Этот пост не столько про Ozon Tech, сколько про сравнение моего прошлого опыта работы с новым. Рынок разработки ПО очень разнообразный, каждый соискатель ищет в нем комбинацию условий под себя. Искал что-то для себя и я.

Я уже давно понял, что если хочешь о чём-то серьёзном поразмышлять – фиксируй мысли текстом. Надеюсь, что мой пример анализа своей работы будет полезен и другим. Такое глубокое погружение в годовую ретроспективу – важный навык, т.к. память и эмоции в моменте постоянно играют с нами в игры. Мы невольно становимся заложниками когнитивных искажений, перестаём «видеть лес за деревьями». И по итогу сами себе мешаем становиться более счастливыми.

Перейдём же к делу!

Когда я начал искать работу, то в своем CV сформулировал следующее требование: «Интересна работа в прогрессивных продуктовых IT-компаниях с высокими стандартами разработки продуктов и большой аудиторией пользователей». Если вам интересно узнать совпали ли мои ожидания с реальностью, то также прошу под кат.

- «Алло, мы ищем Golang Developer-a!»

Nov 14, 2022

-

10 мин. чтения

-

Разработка_ПО

Мотивация

Решение о смене работы в это нестабильное время было для меня непростым.

В «ПиццаФабрике» мне посчастливилось задизайнить и вместе с командой реализовать систему по контролю внешнего вида пиццы. Она вывела компанию на совершенно новый уровень понимания производимой продукции и надолго стала главным news maker-ом для её PR отдела. Потом было несколько не менее удачных проектов, где мы старались сделать тяжелую работу сотрудников ресторанов менее напряжной. Но за последний год накопилось столько никак неразрешенной неудовлетворённости от работы, что захотелось бросить всё это и уйти. Уйти в компанию с более зрелым процессом продуктовой разработки и большими возможностями для развития.

Стало понятно, что настала пора нетомных вечеров.

- Мои статьи о работе в ПиццаФабрике

Aug 17, 2022

-

3 мин. чтения

-

Разработка_ПО

Мои_выступления

На работе порой сталкиваешься с задачами, которые непонятно как делать. Когда всё-таки находишь для них решение, бывает, хочется поделиться с другими людьми обретённым опытом. Это помогает нам не попадать в ловушку, когда прогресса в целом не происходит из-за того, что люди с опытом не делятся своими кейсами, так как «это же всё очевидно, о чём тут рассказывать», а, соответственно, новичкам неоткуда взять новые идеи.

Не только найденные прорывные решения, как итог работы, достойны статьи или доклада. Описание самого процесса поиска решения, испробованные подходы – это всё полезно для синтеза новых идей.

За время работы в ПиццаФабрике я несколько раз выступал перед всей компанией на планёрках от отдела разработки и стал автором двух больших статей по нашим кейсам: про мотивацию команд и про доработку в системе управления предприятиями, которую пришлось экстренно внедрять в производственный процесс по всей сети этой весной.

- Канал о «кишочках» разработки в ПиццаФабрике

Sep 6, 2021

-

1 мин. чтения

-

Разработка_ПО

Всем привет.

Недавно с коллегами в ПиццаФабрике решили завести telegram-канал, в котором мы постим новые статьи о жизни в отделе разработки. В неформальном стиле делимся планами и результатами работы, публикуем интервью с сотрудниками и раскрываем внутреннюю кухню отдела.

Буквально сегодня вышел пост о том, как мы героически продержались 1 сентября 😄

Если вам интересно, как наши технологии помогают радовать сотни тысяч людей вкусной пиццей, – подписывайтесь на наш канал или читайте нас в VK.

Олег Стрекаловский

Заметки на разные темы